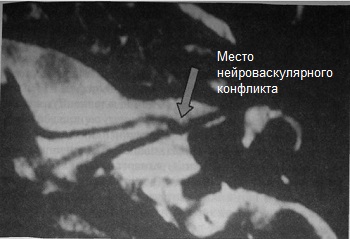

Цель данной статьи – простым языком рассказать об одной из достаточно редких причин головокружения – вестибулярной пароксизмии. Вестибулярная пароксизмия проявляется приступообразным системным головокружением, обусловленным раздражением улиткового нерва. Часто такое раздражение идет в силу сосудистого конфликта – артерия или вена просто задевают нерв. Реже такое состояние появляется после оперативного вмешательства, при некоторых опухолях головного мозга. Чаще патология встречается у мужчин раннего детского или пожилого (55-65 лет) возраста. В пожилом возрасте к вышеописанным причинам развития заболевания добавляется сдавливание нерва атеросклеротически измененными сосудами.

Содержание:

Симптомы

Симптомы вестибулярной пароксизмии как отдельной нозологической формы описаны были лишь в конце 20 века. К ним относят кратковременные приступы системного головокружения длительностью до 1-2 минут, шум в в ухе и нарушения слуха. Иногда есть взаимосвязь с положением головы и выраженностью проявлений. Часто и характерно для заболевания наличие звука в голове по типу набора текста на машинке, что является признаком сдавливания слухового нерва артерией.

Диагностика

Имеются диагностические критерии заболевания. Ими является сочетание симптомов. Приступы вращательного головокружения, провоцируемые положением головы и достоверное изменение длительности приступа (как в большую, так и в меньшую сторону) при смене положения тела или головы в пространстве. Наличие снижения слуха. Наличие вестибулярных нарушений стойкого характера вне приступа по данным объективных методов исследования. Уменьшение частоты проявлений при использовании антиконвульсантов.

Четкие критерии представлены в следующем виде:

Достоверная вестибулярная пароксизмия (необходимо выполнение каждого пункта критериев)

- А) Не менее десяти приступов спонтанного головокружения с вращением или без вращения

- Б) Продолжительность приступа менее 1 минуты

- С) Стереотипная феноменология у конкретного пациентов каждом приступе

- Д) Ответ на лечение карбамазепином/окскарбазепином

- Е) Не объясняется другим диагнозом лучше

Вероятная вестибулярная пароксизмия (необходимо выполнение каждого пункта криетриев)

- А) Не менее пяти приступов вращательного или невращательного головокружения

- Б) Продолжительность приступа менее 5 минут

- С) Возникновение спонтанно или спровоцировано определенными движениями головы

- Д) Стереотипная феноменология у конкретного пациента

- Е) Не объясняется другим диагнозом лучше

Дифференциальный диагноз проводят с ДППГ, психогенным вариантом головокружения, вестибулярной эпилепсией, перилимфатической фистулой. Диагноз вестибулярной пароксизмии является скорее диагнозом исключения в силу его редкости.

Выполнение проб на выявление ДППГ также может провоцировать приступ, однако, в отличие от него не будет ротаторного нистагма.

Также возможно определить спонтанный нистагм, иногда просто выключив фиксацию взора, который может трансформироваться по направлению после гипервентиляционной пробы.

Инструментальным обследованием будет являться проведение контрастной МРТ (выявление сосудистого конфликта), а также допустимо выполнение следующих методик исследований:

- ЭЭГ. Для исключения эпилепсии.

- Нистагмография.

- Вызванные потенциалы.

- Аудиометрическое исследование

Лечение

Лечение вестибулярной пароксизмии является непростой задачей. Препараты, обязательные для назначения – антиконвульсанты – следует подбирать по клинической ситуации (переносимость, возраст пациента, наличие противопоказаний и т.д.). Первая линия терапии – карбамазепин (финлепсин) и окскарбазепин (трилептал, апидан эксент). Стартовая доза финлепсина подбирается врачом индивидуально, однако достаточно велика и делится на несколько приемов. Если не имеется эффекта от антиконвульсантов – встает вопрос о том, правильно ли выставлен диагноз.

Помимо карбазепинов можно использовать другие противоэпилептические средства: вальпроаты, ламотриджины.

Помимо антиконвульсантов врачи назначают общую нейрометаболическую терапию препаратами тиоктовой кислоты, мексидолом (уколы и таблетки), ипидакрином в форме гидрохлорида, однако эффективность этих препаратов находится под вопросом.

При достоверном сосудисто-нервном конфликте и неэффективности терапии в ряде случаев показано нейрохирургическое вмешательство.

Источники литературы

Strupp M, Lopez-Escamez JA, Kim JS, Straumann D, Jen JC, Carey J, Bisdorff A, Brandt T. Vestibular paroxysmia: Diagnostic criteria. J Vestib Res. 2016;26(5-6):409-415. doi: 10.3233/VES-160589.

Брандт Т., Дитерих М., Штрупп М. Головокружение: пер. с англ. // М.: Практика, 2009.

Замерград М.В., Балязина Е.В. Вестибулярная пароксизмия. Неврологический журнал. 2016; 21 (2): 68–73. DOI 10.18821/1560-9545-2016-21-2-68-73